※小学4年生までの子は、大人と一緒に実験してね!

新長田駅から三宮・花時計前駅までを結ぶ地下鉄海岸線。実は磁石の力を利用したリニアモータの力で動いていることを知っているかな?

これは5000形車両という海岸線専用の車両だよ。おもしろいのが、車のようにタイヤを回転させて走っているわけではないということ。車体を走らせる動力となっているのがリニアモータで、電磁力でスムーズに走ることができるよ。急な坂やカーブの多い海岸線でもタイヤがスリップする危険がなくて安心。

※リニアモータ…一般的なモータとは違い、回転する軸を持っていないため引っ張る力と反発する力が交互に敷かれたレール上で直線的に移動する電気モータのこと

※電磁力…磁気が働く空間と電子の流れの相互作用によって生じる力のこと

身近なものを使って、この仕組みを再現してみよう!

用意するもの

―材料―

・透明な下敷き

・磁石(5個以上)

・アルミテープ(横幅4cmのもの)

・ミノムシクリップつきリード線(約20cm)2本※なければ普通のリード線でもOK

・角形電池9V

・アルミホイル※アルミはくでもOK

・両面テープ

―実験に必要な道具―

・油性ペン

・はさみ

・ものさし

・丸い筒状のもの(えんぴつやストローなど)

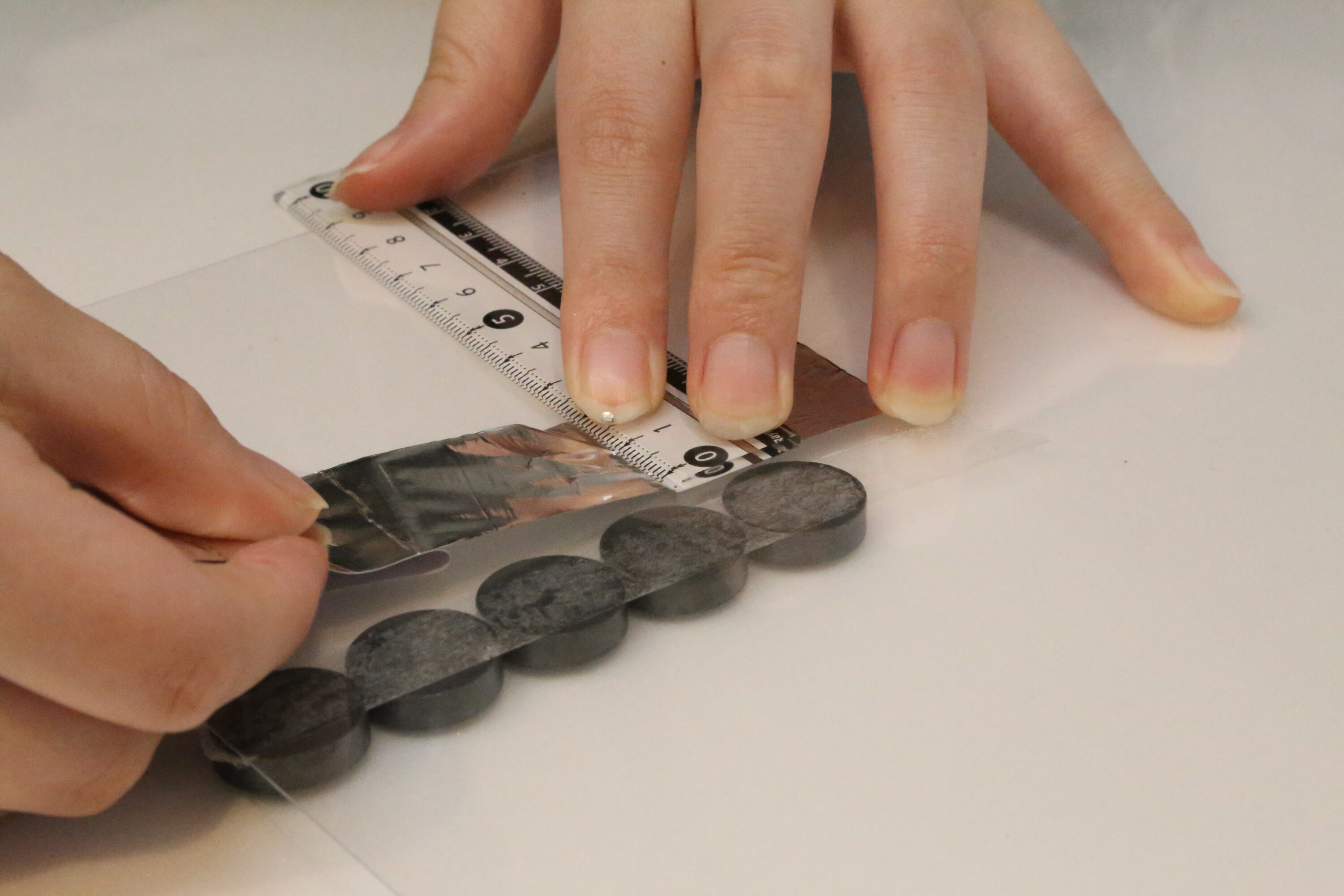

【1】アルミテープを半分に切る

はさみを使ってアルミテープを半分に切る。長さは10cmくらいがちょうどいいよ。この2枚のアルミテープが「線路」の代わりになるんだ。

アルミテープをきれいに切るには?

事前にものさしと油性ペンを使って、切り取り線を引いておくと、きれいに切れるのでオススメ!

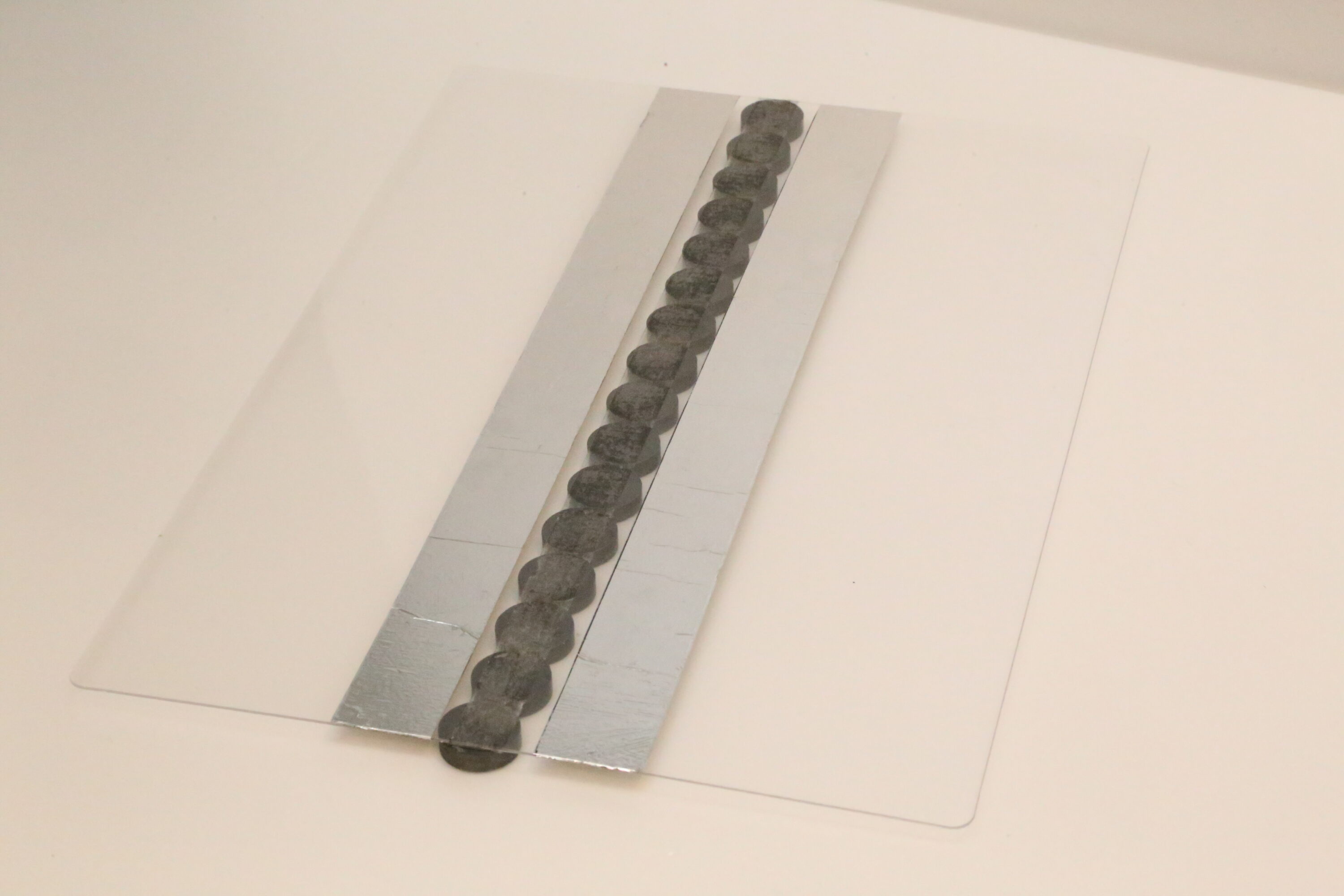

【2】下敷きに磁石・アルミテープを貼る

下敷きに両面テープを貼って、磁石を並べる。

※注意!磁石を並べる向きは「S極」「N極」どちらでも良いけど、必ず同じ極で並べてね

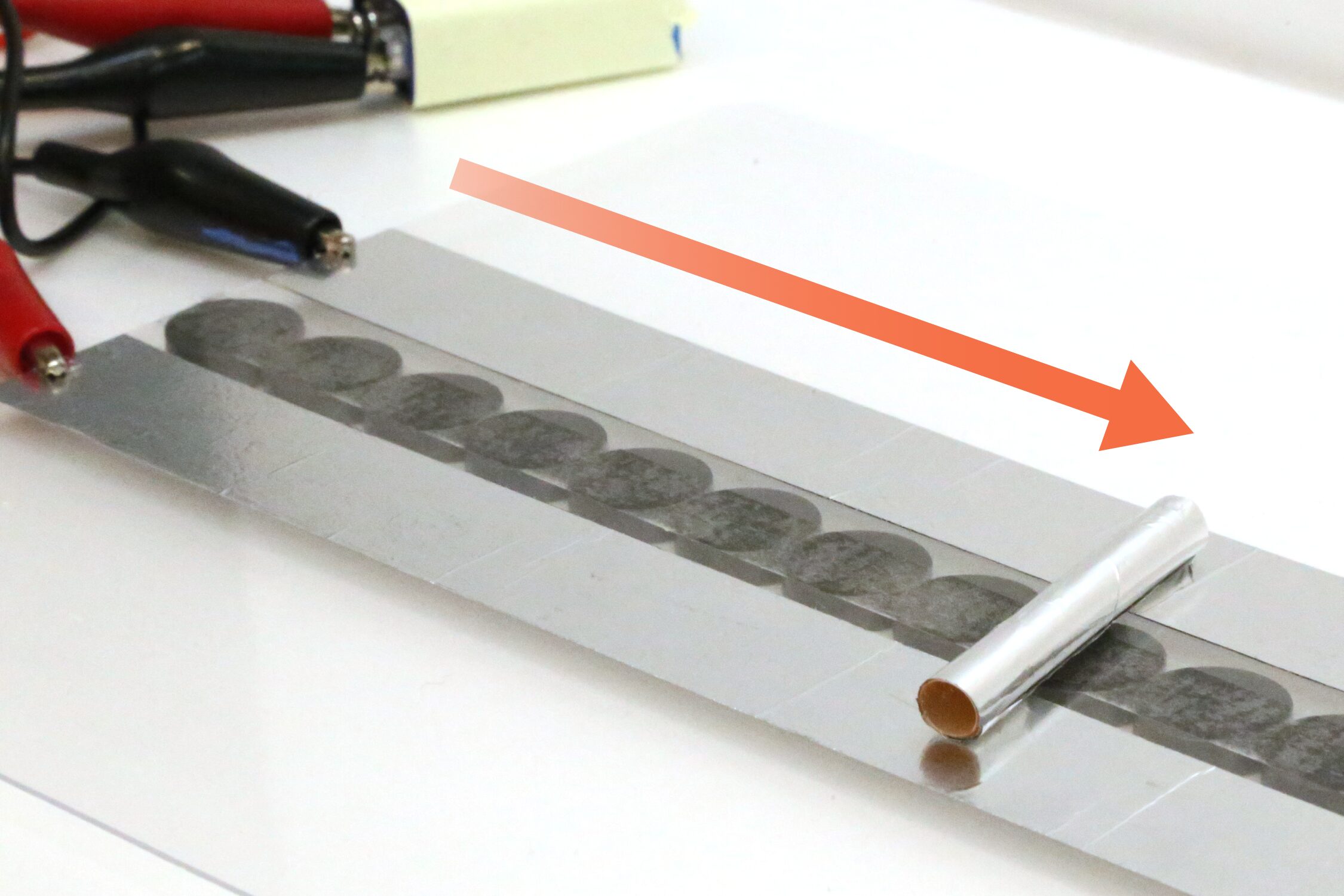

磁石を並べたら下敷きを裏返しにして、磁石のとなりに1で切ったアルミテープを貼る。アルミテープが磁石に直接触れないようにしてね。

きれいに貼るコツは?

ものさしでスライドさせながら押さえると、しわが出来にくいよ。電車の線路をイメージして貼ってみて。

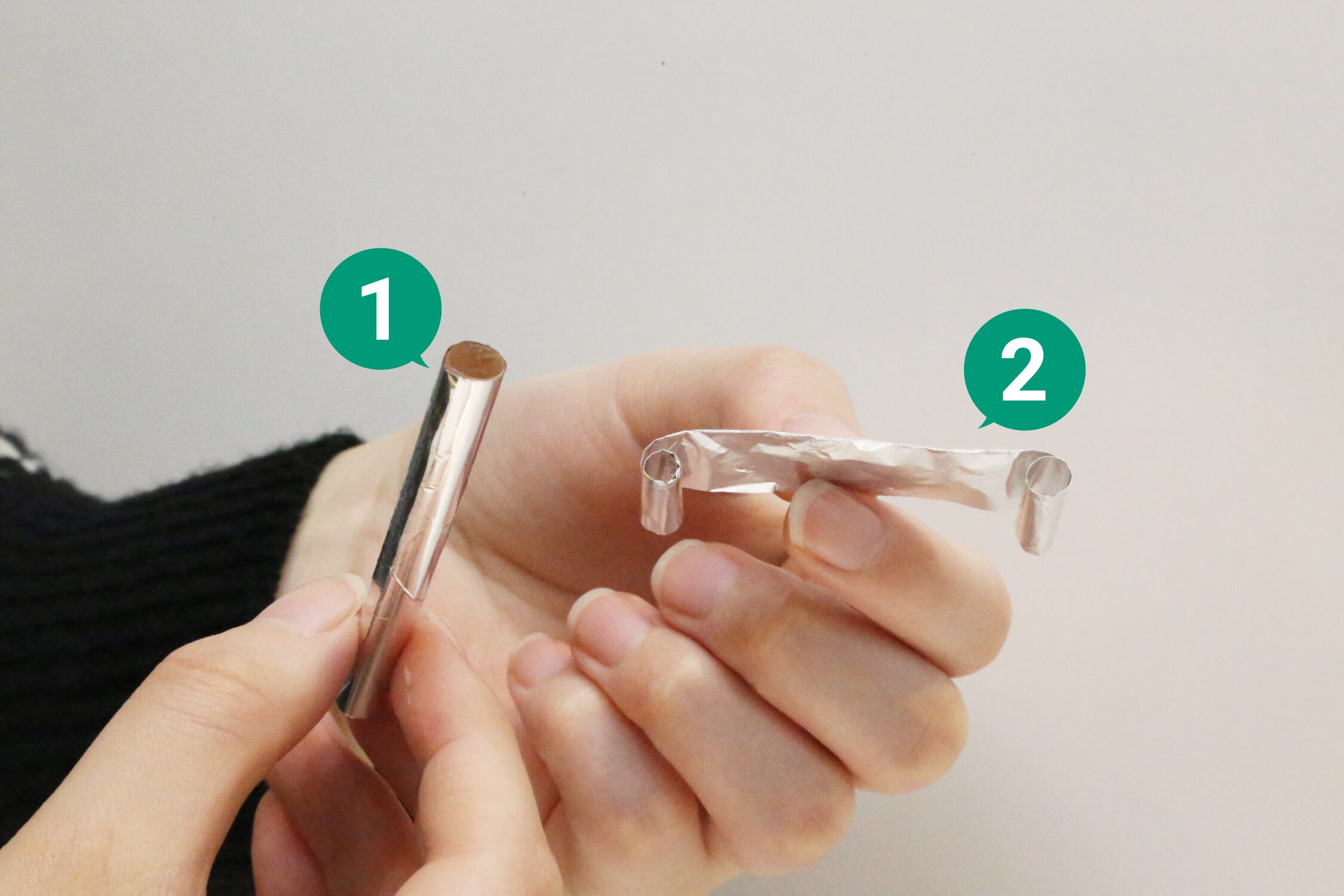

【3】アルミテープの上に乗せる車両を作る

アルミホイルを使って、車両の代わりになるものを作る。今回は2つで実験してみたよ。

①丸い筒状のもの(写真はストロー)をアルミホイルに巻き付ける

②5㎝の正方形に切ったアルミホイルを半分に折って、両端を丸める

なるべく軽めで、アルミテープに触れる面が少ないように作る方が動きやすいよ。

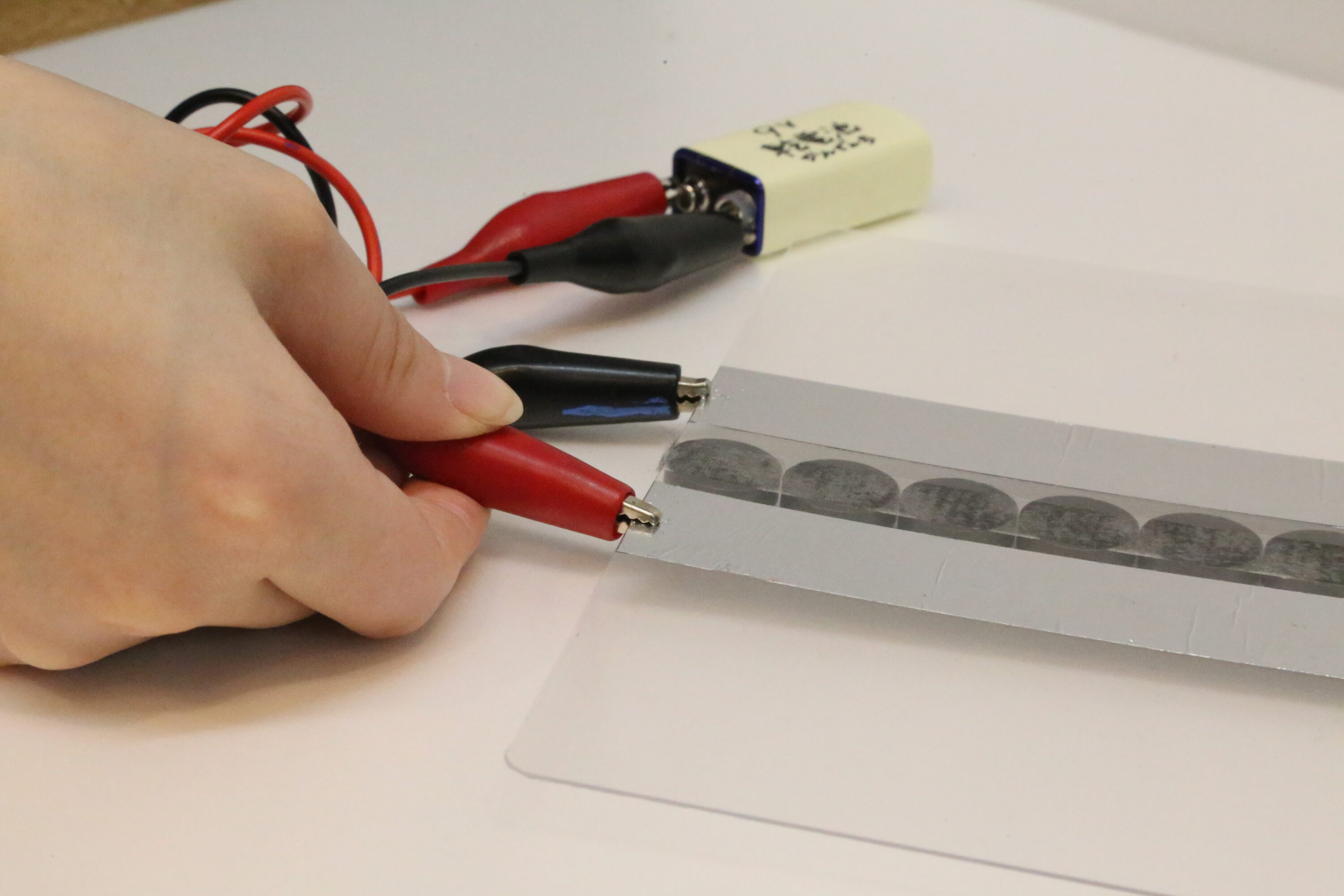

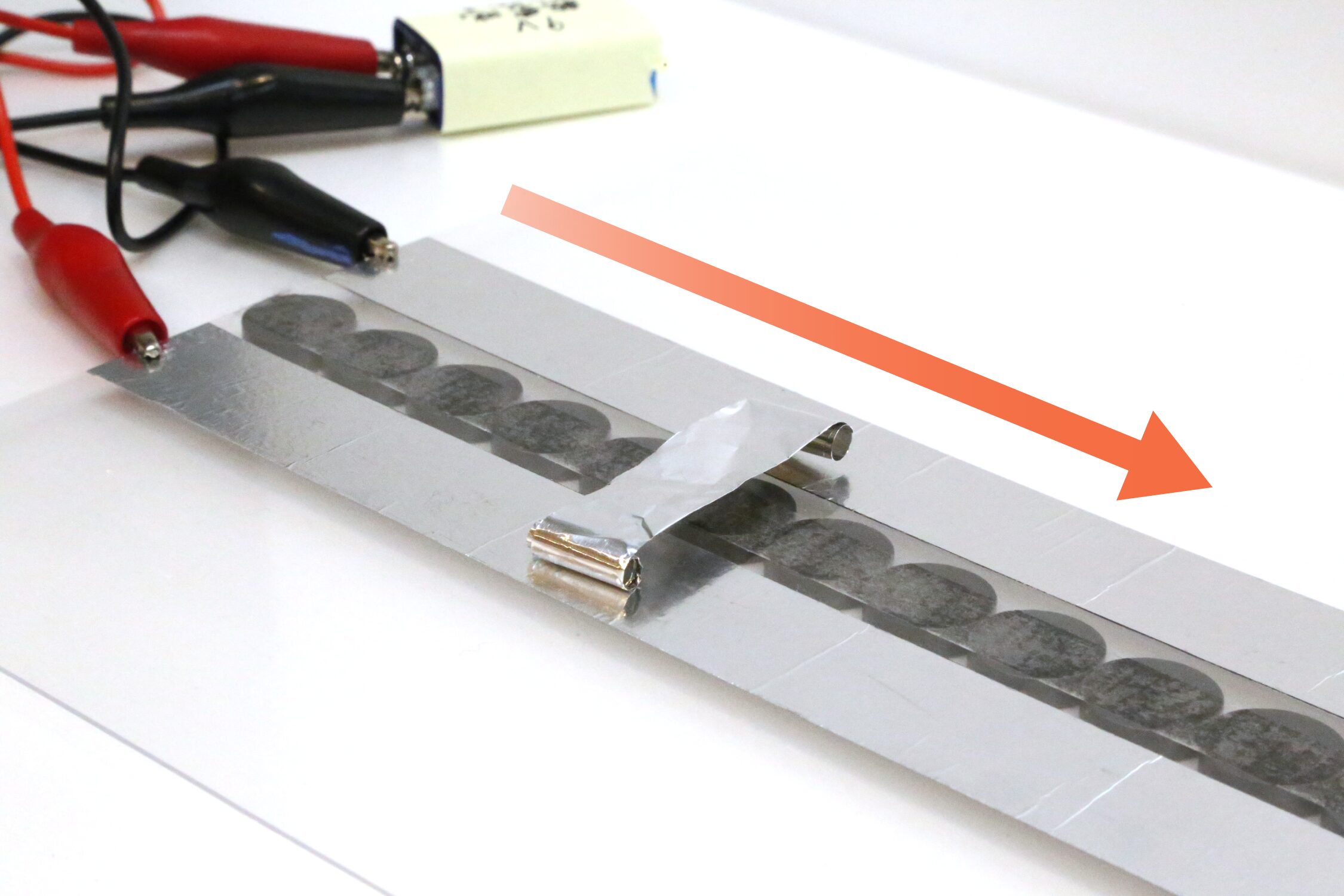

【4】ミノムシクリップを角形電池・アルミテープに挟む

2本のミノムシクリップを角形電池にそれぞれ挟んだ後、アルミテープに触れたところにも挟む。アルミテープを貼った面を上にしておくよ。

【5】アルミホイルで作った車両を置いてみると…!?

まずは筒から実験。筒を置いた瞬間…線路上で少し動いた!

アルミホイルの両端を丸めたセットはどうだろう…?こっちも置いた瞬間動いたよ。

動かしやすくするには?

進む方向の反対から置くように意識すると、動きやすくなるよ。もし転がりにくいときは一度スイッチを切ってから、ティッシュなどで筒やアルミテープを軽くこすって改めてチャレンジしてみて。

※注意!少しでも熱いと感じたら自由研究を中止して、角形電池からミノムシクリップを外して冷めるまで待とうね

車両が動いたわけ

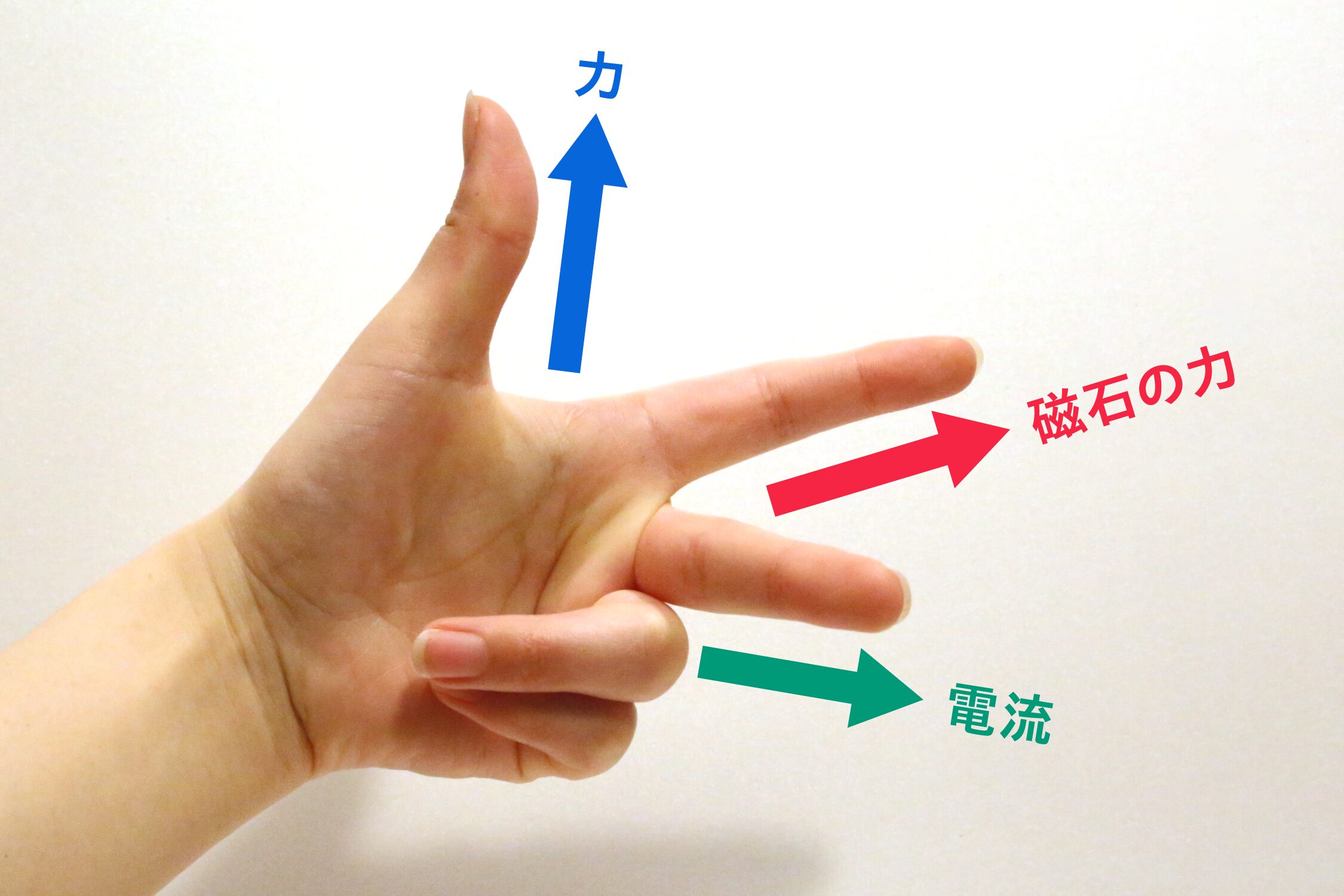

磁石の力(人差し指)と電流(中指)が流れることで、ローレンツ力(※)という新しい力が生まれ、その力で物が動く(親指)んだ。この法則を「フレミングの左手の法則」というよ。

※ローレンツ力…電気のもととなる(電荷)粒子が磁場から受ける力のこと

このリニアモータの仕組みを使って走っているのが、地下鉄海岸線で走っている5000形車両の電車なんだ。乗るときは、ぜひ注目してみて!

沿線NAVI編集部

神戸市交通局から委託を受けた民間企業が運営しています。神戸市交通局沿線の魅力や、市バス・地下鉄を身近に感じていただける情報をお届けしています。